/Source:Pandarow/

7月3日,上海警方通报称,6月30日晚接到一名女士报警,称其女儿被一名姓周的女士带至上海,入住酒店后,在房间内遭到男子王某猥亵。两名犯罪嫌疑人已被刑拘。后消息证实,王某即A股上市公司新城控股董事长王振华。这位颇有“慈善家”形象的房地产富豪,曾发起包括教育平权、儿童健康等内容的公益活动,如今却因为涉嫌猥亵儿童而坠落,震惊世人。

然而,这只是近年来曝出的性侵未成年人案件的一例。据中国少年儿童文化艺术基金会女童保护基金和北京众一公益基金会共同发布的《2018年性侵儿童案例统计及儿童防性侵调查报告》(以下简称《报告》),仅2018年一年内,曝光的性侵儿童案例即317起,受害儿童逾750人。而报告当中的数据来源仅限于当年媒体公开报道的案例,由于诸多因素,儿童作为性侵受害者的案例无法全部被公开报道和统计,因此,《报告》当中的统计数据仅为实际发生案例的冰山一角。

就世界范围而言,猥亵或性侵儿童也是一个广泛而难以解决的问题。联合国儿童基金会给出的数据显示,在38个中、低收入国家中,有将近一千七百万成年女性曾表示,自己在童年时期遭遇过性侵;而28个欧洲国家里,也有两百五十万女性表示她们在15岁前曾遭遇过性暴力。

2019年7月11日,为了打击性侵儿童和青少年犯罪,乌克兰正式通过一项立法,对处于18岁至65岁间、有过强奸或性侵未成年人行为者,强制进行“化学阉割”。而美国加利福尼亚州早于1996年即通过法案,确立了“化学阉割”作为一种针对性犯罪的刑罚。如今,除了加州之外,还有佐治亚、爱荷华、俄亥俄、威斯康星等州也同样允许实行“化学阉割”。而世界范围内,对性侵犯者采取这项惩罚的国家还有阿根廷、澳大利亚、英国、印度、印度尼西亚、俄罗斯等。亚洲首先实行“化学阉割”的国家是韩国。

/Source:电影《素媛》/

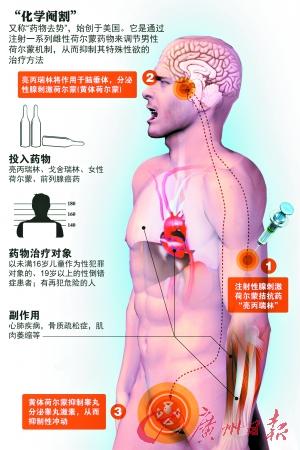

与传统的“物理阉割”不同,化学阉割并不直接去除男性的生殖器官,而是利用注射或口服药物的方式,抑制睾丸激素产生,从而降低性侵者的性幻想与性冲动,抑制阴茎勃起,从而达到抑制性犯罪的目的。这是一种非手术式的,可逆的化学过程。尽管在研究过程当中表明,这类药物会产生一定的副作用,如高血压、疲劳、体重增加等,但一旦停止摄入药物,这些副作用即会渐渐减退。在采取“化学阉割”的国家里,这种措施通常会作为监禁的替代品。罪犯可通过实施“化学阉割”来获得提前假释(对被执行一定刑期的罪犯,确认其没有社会危害性后,附条件予以提前释放的刑罚执行制度),以减少在监狱里服刑的时长。

近年来,随着各种性侵未成年案件不断引起公众关注,在中国施行“化学阉割”的呼声也越来越高涨。那么,该怎么看待“化学阉割”呢?

/Source:广州日报/

1.“化学阉割”是一种治疗手段还是一种惩罚?

“化学阉割”应是一种可选择的治疗手段

一种观点认为,“化学阉割”是一种治疗手段,使用时对犯罪人利益的损害是为了其更大的利益,这类似于医生在手术时为了病人的利益而不得不切除其身体的病变部分。基于这种看法推衍,“化学阉割”不应作为一种针对罪犯的负面的惩罚行为,而应该被看做对罪犯具有正面价值的治疗行为。这时候,是否接受一件对自己有好处的事情,将取决于罪犯的选择而不是强制。

化学阉割应是一种刑罚

另一种观点强调,“化学阉割”应是一种惩罚手段。对于罪犯而言,“化学阉割”并非一种必要的治疗手段,对一个人的心理、生理将产生巨大的副作用,不应被视作普通的医疗行为。使用“化学阉割”理由并不是基于罪犯自身的利益,而是让犯人付出代价,并预防再次犯罪以保护公众利益。因此罪犯不应就是否进行“化学阉割”作出完全自由的选择。

而一旦“化学阉割”被视为惩罚,那么对它的实施,也必须要符合最基本的人权标准。

2.“化学阉割”是否是一种酷刑?

“化学阉割”本质上是一种酷刑

根据《世界人权公约》《公民权利和政治权利国际公约》,任何人不得被加以酷刑,或被施以残忍的、不人道的或污辱性的待遇或刑罚。

在持这一观点的人看来,“化学阉割”属于一种“残忍、不人道或侮辱性”的待遇。他们强调,物理阉割已被毫无疑义地视为一种酷刑,是一种野蛮、落后的刑罚,已被文明社会唾弃。但“化学阉割”与“物理阉割”给当事人带来的身体功能上的改变、心理上的创伤并无不同,并非像其宣称的那样是更“文明”的惩罚。一旦接受“化学阉割”,罪犯的生育权、性生活权、治疗选择权等基本人权都将受到侵犯。

/Source:新京报动新闻/

“化学阉割”的痛苦并不比监禁突出,不是酷刑

持该观点者认为,“化学阉割”作为一种刑罚,其本身便意味着对人权的限制——就像自由刑侵犯人身自由、死刑侵犯生命权、财产刑侵犯财产权、所有刑罚都会剥夺自由选择一样。

任何刑罚都会给犯罪人生理和心理上带来某些不可避免的副作用,自由刑执行完毕的罪犯一样会面临一些心理问题和融入社会的难题,不可能仅仅因为刑罚对执行完毕后的犯罪人有负面效果就不使用它,更何况“化学阉割”在负面效果并不比长期自由刑更突出。

此外,“化学阉割”的可逆性导致它并不会真正侵犯生育权和剥夺治疗选择权,而只是在其执行期内限制生育权和治疗选择权。

3.“化学阉割”对减少再犯有没有用?

“化学阉割”有效

支持的观点认为,“化学阉割”后的犯罪人将失去性唤醒,此举可以有效防止再犯的发生。来自瑞典、冰岛、丹麦、挪威四国的数据显示,“化学阉割”可以有效减少恋童癖的犯案次数,当地此类案件的发生率已经由40%减少到5%。

效果存疑

反对者的理由大概有这么几个层次:

一是化学阉割只能阻止生物的性冲动,但性侵的成因并不仅仅是生物性的,也有其社会性的部分,即使没有性冲动,想要犯罪的人依旧可以进行猥亵,抑制雄性激素控制性欲治标不治本,根本无法有效预防;

二是有效预防再犯的替代性措施很多,比如电子镣铐、性犯罪信息披露、提高累犯量刑等等,没必要使用“化学阉割”这种争议大的方法;

三是那些论证有效性的数据存在瑕疵,一旦停止药物后再犯数据会产生戏剧性反弹,而且再犯率数据源于接受“化学阉割”的罪犯的自我报告,因此并不一定是药物产生的影响。

对此,来自支持观点的回应是:

第一,必须明确人这种生物是受基本生物规律影响这一前提,对于非生物原因导致的性犯罪,可以不适用“化学阉割”,但不能因此否认“化学阉割”对基于生物性冲动的性犯罪的有效性;

第二,根本预防是不可能的理想情况,任何刑罚都达不到这种要求;

第三,那些替代性措施是否真的能有效防治性犯罪,本身还是一个需要论证的问题,除非替代措施的有效性更高,否则不足以成为否定使用“化学阉割”的理由;

第四,所谓“停止药物后再犯数据会产生戏剧性反弹”数据瑕疵,恰恰证明了“化学阉割”的有效性。

4.“化学阉割”的成本更低么?

“化学阉割”更经济

支持的观点认为,相对于长期关押的监管成本来说,适用药物治疗经济成本显著降低。

一是关押重刑犯费用高,接受药物治疗后提前释放可以降低这一部分的费用;

二是传统监禁刑中罪犯被释放后,依然可能需要执行预防性拘留,例如在医院强制医疗。而药物治疗的费用极其低廉,甚至有的地方要求自费(《美国化学阉割制度及其启示》,参见《刑法论丛》18.1;总53,p427。但这里的数据引用是存疑的,它没有说明至少两个问题:一是需要实行药物治疗的囚犯占重刑犯的比重,这影响到这一论据的论证强度;二是预防性拘留的实行对象是否与药物治疗的实行对象完全重合,若不完全重合或占比很小,都将影响这一论证的力度)。比起长期关押,成本更低的“化学阉割”显然更划算。

“化学阉割”潜在的成本更高

反对的观点认为,虽然药物治疗比拘禁成本低,但后续的持续监控、定期注射、社区矫正等一系列举措,同样应该计入治理成本。这里的比较,不能简单地计算不在监狱执行则不必支付的成本。此外,当犯人从监狱来到社会,其再犯的风险带来的损失,就将转移到全社会。也许可见的经济成本最终减少,但社会却承担了本可以避免的人身损失。

应对儿童性侵的社会保护措施

每每发生儿童性侵事件,不少人的反应便是强化儿童性教育。但无论孩子的自我保护意识强还是弱、有无完整的性教育,面对成年人的恶意侵害,仅凭儿童的警惕和反抗,成功的可能性都不大。成年人更需要做的,是追问制度安排,呼吁社会保护机制,要求司法机关严格依法裁判和媒体监督报道。

这并非否认性教育的重要性。父母需从小给孩子进行性教育以及防性侵教育,培养其性别意识和自我保护意识。例如,父母可教孩子正确认识和用术语表达自己的生殖器,用实际行动演示隐私部位不能随便暴露,也不能让任何人触碰;要让孩子知道,换衣服的时候要拉窗帘、关门;孩子可以拒绝和他人亲密接触等等。这些基本的保护,至少能减少某些作恶者的可趁之机。

另外,家长也需向孩子强调求助的重要性。告诉孩子,如果真的被他人猥亵、性侵了,不要因为对方的恐吓而选择不说。要告诉孩子,这种事情并不是孩子的错,孩子要做的就是告诉父母发生了什么,让成年人、让法律来惩罚实施侵犯的人。

/Source:电影《素媛》/

父母自身还要具备防范和隐私意识。恋童癖很可能看起来与常人并无异样,存于各个职业群体,还会进入儿童教师、义工、医生等经常接触孩子的群体。家长隐私意识的缺乏也有可能让孩子暴露于危险中。如,在社交媒体平台上分享孩子光着身子的照片,这增加了照片被人滥用的可能性。有的人可能会将图片保存下来作为性幻想对象,也有可能将照片和视频做成儿童色情作品。

同时,对男童女童的教育和保护应该一视同仁。说起性侵害未成年人,人们常常下意识地认为女童是性侵行为的主要受害者。实际上,男童遭遇性侵的危险并不比女童小。

最后,如果侵害已然发生,除了必要的医疗措施,家长还应该注意帮助孩子进行心理建设,带孩子求助专业心理咨询师,千万不要忽视对心理创伤的医治。

关于面面观:面面观是C计划的特色栏目。针对当下公共生活中的复杂话题,呈现不同角度的多元观点。了解反对者们都在想些什么,我们才有可能更好地对话。

关于C计划写作小组:C计划写作小组是由一群热爱思辨的青年学人组成的志愿写作团队。小组成员协作写作,为你呈现复杂议题的多面观察。

作者

吕顺,广西师范大学研究生,C计划志愿者。

韩沐君,英国兰卡斯特大学英语文学硕士毕业生,C计划志愿者。

孙佳怡,外媒驻北京记者,C计划志愿者。

编辑:覃旭

排版:鱼香

推荐阅读

▷ “贵州毕节儿童疑遭性侵”谣言传播图景分析

▷ “性侵?恋爱醉酒而已”

▷ 姑娘们,应该向邪恶的咸猪手认输吗?

作者系网易新闻-网易号“各有态度”的签约作者。未经特别说明,C计划文章均为原创。文中署名的插图、脑图亦为原创。转载文章或原创插图、脑图,请联系小C(Plan-C2016),或给后台留言。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号